CROSS POINT XP-PS AU SE ― 2025/12/20

コンセントのネジに続いて、今日はコンセントです。

CROSS POINT XP-PS AU SE(現行型)です。ネジの後にコンセント・・・、順序が逆になりましたね(^^ゞ

従来のコンセントも、同じくCROSS POINT XP-PS AU SEです。でも、これは2022年型で、3年前の製品です。

さて、コンセント交換。2022年型から、

現行2025年型へ。

レッドはとてもお気に入りでしたから、ブラックになってちょっと残念(^^ゞ

まあでも、色よりも音ですね~(^^) プラグを差し込んでしまえばほとんど見えなくなりますし・・・

現行型といっても、同じXP-PS AU SEなので、それほどの差でもないだろうなと予想していました。しかし・・・

これはこれは!かなりの進化です! いや~、現行型はこんなにも違うのですね~(^^)v

まず、低域が凄く分厚くなる!音楽空間は広がりながらも密度高く埋まる!

しかも、私がこだわる中高域の開放感あふれる鳴り方も削がれていない。

強いて言えば、高域のソリッドさがややマイルドになったか・・・その程度です。

とても私好みの鳴り方です!

交換直後でこの鳴り方です・・・・。とっても期待しながら、しばらく聴き続けます・・・。

しかしこれは・・・、さらなる散財の予感です・・・(^^;

DOLPHIN HLP-BD/PS・SCREW3 HYAKSUHIKI ― 2025/12/09

DOLPHIN HLP-BD/PS・SCREW3 HYAKSUHIKI・・・。これは、コンセントをとめるネジ4個の製品名です。

通常一般の方は、コンセントをとめるネジなど紹介されても、はぁ?ネジ?それが何? という感じだと思います(^^ゞ 私もかつてはそうでした・・・。でもまあ、しばらくお付き合いいただければ幸いです(^^)

本日、そのネジが届きました。コンセントをとめるネジ4個ですが、保証書のようなものも入っていました。

ネジ4個に製品保証書など大げさとも思えますが・・・

我が家のシステムのコンセントは1カ所だけです。パワーサプライ、クロック、SACD、blu-rayなどの前段と、プリメインアンプの後段、すべて1個のコンセントから供給されています。

コンセントのとめネジを交換するにあたり、とりあえず電源プラグを抜きます。

コンセントは、CROSS POINT XP-PS AU SEです。コンセントの価格としては通常ではあり得ない金額ですが、これがないと我が家のシステムは成り立たないと思うほどの優れものです(^^)/

あと、コンセントボードやコンセントプレートもCROSS POINTで固めています。これは、闇雲にCROSS POINTで固めようとしたわけではなく、今まで一つ一つ試聴したうえで、結果的にそうなったという経緯があります。

さて、早速コンセントとめネジ4個を交換します。

従来のネジから・・・

新しいネジへ。

ネジの締め具合はギューギューに締め付けず、ギュゥ+ゥぐらいです(^^ゞ

そして、試聴開始です(^^)

おお!これはこれは!今までやや粗に感じる部分もあった音楽空間が、すべて濃密に埋まる!

これが一番の印象です(^^)v

これからもっと慣らしていけば、全帯域の鳴り方が自分好みになっていくという予感も察知しました!

でも、今日はこれで時間切れです。家族たちが徐々に帰宅してきましたので・・・(^^;

しかし、コンセントとめネジ4個で、システムを換えるほどの変化向上があったことなど、信じられるでしょうか?

でもこれは、紛れもない現実なのです(^O^)

Master Clock Generator ESOTERIC G-01XD ― 2025/10/11

マスタークロックジェネレーター ESOTERIC G-01XD 本日届きました(^^)/

クロックについては、長らく旧製品のESOTERIC G-02を使用してきたので、その重要性は十分理解していました。

今回は、ESOTERIC K-01XDSEにG-01XDを加えて、ESOTERICの01XDペアが揃ったわけです。

クロックの重要性は十分に分かっていたのですが、従来のG-02と新規G-01XDと比較して、その価格差ほどの差はあるのだろうか、実はG-01XDに対してそれほどの期待感はなかったというのが正直なところです・・・。

しかし、その予想は大きく覆ることとなりました!つないだ当初から、これはかなりの進化です!

これはこれは予想以上の変化量&向上ぶりです!

全帯域すべてにおいて素晴らしい!これほどの変化量と、これほどの向上ぶりは予想以上でした!

G-02との価格差もあるとはいえ、クロックひとつでこれほどの鳴り方の向上あるとは、今更ながら驚きです!

その音は・・・

まず、音が描かれる空間がグンと広大になります。そして、埋もれがちな細かい音もしっかり描かれながら、とてもしなやかに鳴ります。CDによってはやや窮屈で混濁して感じていた部分などが、全体的にほぐれて、しかも余裕感あふれて鳴ります。全帯域すべてにおいて向上します。音楽がゆったり流れるようで、とっても浸れます(^^)

あと、背面のトグルスイッチにも注目です。

ESOTERICのHPでは、「ノーマルモードと基準電位となるグラウンドを常に0Vにドライブするアダプティブ・ゼログラウンドモードを切り替えでき、音質の違いをお好みでお選びいただけます」とあります。

これは新たな楽しみになりますね(^^)

この度、ESOTERICのSACD K-01XDSEとG-01XDの純正的組み合わせにして、その音も素晴らしく変貌したことが何より嬉しいことです(^O^)/

CROSS POINT XP-PSC EN/CU ― 2025/07/19

CROSS POINT XP-PSC EN/CU届きました(^^)

これは、CROSS POINTの電源ケーブル3種の中で、一番スタンダードな位置付けのものです。

従来は、XP-PSC EN/STというネーミングでしたが、末尾がCUに変更されました。同社がネーミングを変更するときは、相応の理由があるときです。

ブレードが銅「CU」。STは真鍮のブレードでした。これは本当に見るからに銅ですね~

さてその音は・・・

STと同じく、ESOTERIC Master Clock Generator G-02につないで、試聴開始しました。

銅素材の、中低域の堂々とした感じは予想通りでした。反面、中高域はやや切れ味の鈍い鳴り方になるのかなと思っていましたが、その予想を覆して中高域も伸びやかでとっても素直です。全体的に基礎体力がアップして、演奏の熱量がストレートに伝わってくる感じ!

レンジ感がバランスよい上に、中低域のどっしり感があって、中高域も違和感ない音調です。高域の切れ味も申し分ない。そもそも今までのSTは性能的には十分だけど少し冷淡な感じで、CUの方が全帯域バランスのとれた真っ当な鳴り方だと思います。特に中低域の、いきなりウワッとくるような瞬発力や盤石さは今までになかった快感です!

CUは、STを前製品としてしまうケーブルです。CUを聴いてしまうと、STはやや聴き映えのする傾向に振った感じのケーブルだったのかなと思ってしまいます。

何よりも、CROSS POINTでは、これが一番ベーシックな電源ケーブルだということに驚かざるを得ません!

クロックオフ(^^ゞ ― 2025/07/15

ESOTERIC Master Clock Generator G-02 OFFの状態です。

なので、今はESOTERIC K-01XDSE単体で聴いています・・・(^^ゞ

これは、ESOTERIC G-02に使用している電源ケーブルをバージョンアップするまでの期間限定です。

この度、CROSS POINT XP-PSC EN/STを、XP-PSC EN/CUにバージョンアップします!

以前、クロックなしのESOTERIC K-01XDSE単体だと物足りないという記事を書きましたが、この際クロックなしのK-01XDSEをじっくり聴けると前向きになっています。K-01XDをSE化したことで、クロックなしでもその落差は少なくなりました。さらに、CROSS POINT XP-FB56を設置した状態だと、かなりいい感じの鳴り方になっています(^^)/

例えば、クロックオフで聴くムーティ&フィラデルフィア管弦楽団:ストラヴィンスキーCDは、とってもスリリングな鳴り方ながら、聴き応え抜群です!これは、ちょっと癖になりそうなくらいの切れ味で、B&W 805D4 Signatureが嬉々として鳴っています(^^)v

まあでも、クロック併用の方が良くなるのは明らかだと思うので、この鳴り方を楽しんだ後、新電源ケーブルXP-PSC EN/CUをつないだときの鳴り方を楽しみにしています(^O^)

CROSS POINT XP-FB56…これ万能です(^^)/ ― 2025/07/11

しばらく前から懸案であったESOTERIC K-01XDSEのセッティングについてです(^^ゞ

2カ月ほど前、K-01XDSE脚下のCROSS POINT XP-FB56を取り去ってもOKかもと書きましたが・・・

でもそれは、ラックSR Composites上に、Eau Rougeの1mm厚CFRPボードを敷いた上に設置したときの判断です。

まず、Eau RougeのCFRPボードを取り去って、SR Compositesラックに直に設置して聴いてみました。サウンドボードXP-SBDは併用したままです。

CFRPボードがなくてもそれほど悪くなかったのですが、ややあっさり傾向になって聞き応えも減退した感じです(^^;

そこで、XP-FB56をESOTERIC K-01XDSEの脚3個に敷いてみました。

おお!やっぱりXP-FB56の効果はすごい! XP-FB56に他の余計な介在物は不要でした!

音域バランスなど特性に大きな変化がないにもかかわらず、聞き応えがある鳴り方に変貌しました。SN向上による空間の清澄さと、中高域を全く犠牲にせずに中低域の重厚さが両立しています。そして、空間が音楽で満ち溢れる鳴り方になりました。ここまでの効果をもたらすインシュレーターは他に知りません!

ESOTERIC K-01XDSEの純正脚もかなりレベルの高いものです。純正のままでもほぼOKだと思います。

しかし、XP-FB56を機器の脚に介するだけで、このような鳴り方になるのなら、これはもう「万能インシュレーター」と言うしかないのではないかと思います(^^)v

ムソルグスキー 組曲「展覧会の絵」 ― 2025/07/03

この曲もバッサリと断捨離してきました。今は4枚、いや、実質3枚かな・・・。今回も私独断のランキングです(^^ゞ

1位 ヘルベルト・フォン・カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965-66年(UCCG-9783)

「展覧会の絵」は、中学生のころLP盤のアンセルメ&スイス・ロマンド管弦楽団の演奏から聴き始めました。そして、その演奏に聴き馴染んでいました。なので、少し後にこの演奏を聴いたとき、最初はとても衝撃的で、なかなか馴染めませんでした。冒頭プロムナードのトランペットの演奏がゆったりテヌートで奏されたとき、何じゃこれは!と思うほど違和感の塊でした(^^;

でも、長年何度も繰り返し聴くにつれ、今ではこの演奏が最高と思うほどになりました。特に管楽器の巧さは素晴らしい!それは、全曲通して随所で聴くことができますが、私が一番圧倒されてしまうところは、「カタコンブ」と「キエフの大門」の金管群です。「カタコンブ」は不協和音をものともせず朗々と響き渡る金管群にしびれてしまいます。また、最終の「キエフの大門」は、他の演奏では感じられないほどの盛り上がりを聴かせてくれます!(^^)!

そして、それが終わった静寂後の、ラヴェル「ボレロ」、これも私には最高の演奏です!

2位 ヘルベルト・フォン・カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1986年(UCCG-52005)

同じくカラヤン&ベルリン・フィルの演奏ですが、まず録音が20年も新しい。でも、演奏の基本スタイルは旧録音と同様です。収録場所は、ベルリン・イエスキリスト教会からベルリン・フィルハーモニーホールに変わり、とても現代的な響きの演奏に仕上がっています。しかし、カラヤンの演奏でどちらかを選べと言われたら、旧録音の方を採ります!

3位 シャルル・デュトワ&モントリオール交響楽団 1985年(F35L-20141)

アンセルメと同系統の演奏です。でも、録音が新しいことと、デュトワ&モントリオール響の聴かせ上手な演奏もあって、不満感のないCDに仕上がっています。あと、カップリング曲もとてもレベルが高くて素晴らしい!

同じく3位 エルネスト・アンセルメ&スイス・ロマンド管弦楽団 1959年(ESSD-90086)

古い録音ですが、演奏を聴くと全く古さを感じさせません。この演奏を人生初の「展覧会の絵」として聴き始めたことは、幸運なことだと思っています。まあ、その時はDECCA盤ではなく、キング・レコードのLP廉価盤でしたが・・・。

このSACDは、ESOTERIC SACDとしてリフレッシュされたもので、その演奏の素晴らしさを再認識しました!

ただ、不満点としては、各曲ごとに細かくトラックを切ってないことです。短時間のトラックでも、そこを聴きたいと思うことってありますよね。特に管弦楽曲の場合は・・・。

素人考えでは、トラックを切ることはそれほど大した手間ではないと思いますけど、なぜこんなふうなSACDに仕上げてしまったのか・・・('_')

ベルリオーズ「幻想交響曲」 ― 2025/06/30

ベルリオーズ「幻想交響曲」、これもかつては、とてもたくさんありました。今は4枚のみ。すべてCD盤です。

「交響曲」ではありますが、私は管弦楽曲のようなイメージで聴いています(^^)

1位 ジェイムズ・レヴァイン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1990年(UCCG-90403)

今のところ、これが一歩抜きんでています。全曲通して聴いて一番満足度が高いCDです(^^♪

以下は甲乙つけがたく、かなり僅差ですが、個人的好みであえて順位を付ければこうなります。

2位 クラウディオ・アバド&シカゴ交響楽団 1983年(UCCG-52046)

やや前に出てこないと感じるときがあるので、+1dB程度で聴くとちょうどいい具合の演奏になります。特徴的なのは、第2楽章のコルネットの演奏です。その音色に思わず心魅かれてしまいます(^^)/

3位 ヘルベルト・フォン・カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1974-75年(UCCG-4896)

これが1番聞き応え十分です!もう少しスカッと抜けた感じがあるといいのですが、この色濃さは捨てがたい!

SACDシングルレイヤー盤もあるのですが、ちょっと二の足を踏んでいます。お高いですし・・・(^^ゞ

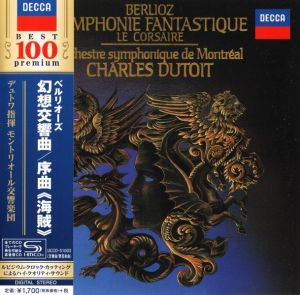

4位 シャルル・デュトワ&モントリオール交響楽団 1984年(UCCD-51003)

欠点のない素晴らしい演奏です。アバド&シカゴ盤と同系統の鳴り方です。この演奏だけ聴いて、他を聴かなければ幸せだと思います。でも、「幻想交響曲」のおどろおどろしい感じが、もうちょっと表現されていればな…と思います。

あと、最終楽章の鐘の音が、他のCDと比べるとちょっと軽い感じで、私の抱く「幻想」のイメージとは違うかな~

今思うと、手放してしまったCDも、今のシステムで聴き直すとまた違った評価になるのだろうな~と思います(^^;

まあでも、CD/SACDへの投資は無益なことではなかったと思っています。CD1枚約2,000円、100枚買っても20万と考えれば、20万のケーブル1本買うより、100枚のCDを聴く方がよっぽど豊かなオーディオライフだと思います(^^)v

ストラヴィンスキー「春の祭典」他 ― 2025/06/28

ストラヴィンスキー「春の祭典」他 ストラヴィンスキーはなかなか手強いです(^^;

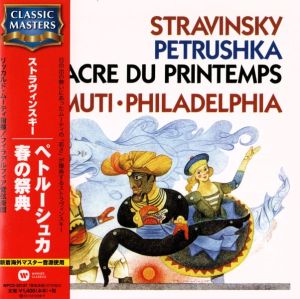

1位 リッカルド・ムーティ&フィラデルフィア管弦楽団 1978年(WPCS-23137)

オーディオ的には、やや厳しく赤裸々に感じられる演奏ですが、ハルサイにはとてもふさわしい演奏です!

金管の咆哮、刻むリズムの明確さなど、私の環境ではハルサイをがっつり聴いているな~と満足感あります。

さらに、同収録の「ペトルーシュカ」はびっくりするほど素晴らしい!

高域成分が優勢ですが、中低域もしっかりした鳴り方です。

このCDをうるさいと思うことなく、本来の演奏のまま奔放かつ溌溂と鳴らせたら、それはシステムとしてOKです(^^)/

オプション 上記と同じ演奏。TOWER RECORDSのSACDハイブリッド盤(TDSA-267)

SACD化で飛躍的に素晴らしい演奏になるかと期待していましたが、それほどでもありませんでした。まあでも、上記CDよりマイルドな鳴り方になって、どんなシステムでも聴きやすくなっている感じです。

このジャケットは、かつて所有していた初発LPレコードのデザインだったので、思わず購入してしまいましたが、上記CDの「ハルサイ」の鳴り方のほうが好みです。でも、このSACDはムソルグスキー「展覧会の絵」も収録されていて、ちょっと手放せないのです・・・(^^ゞ

2位 ティルソン・トーマス&サンフランシスコ交響楽団 2004年 Blu-ray

Blu-rayディスクです。以前はCD盤も所有していたのですが、断捨離過程でBlu-rayのほうを残しました。このBlu-rayは一度視聴すると思わず引き込まれてしまいます。各奏者がこんなにも全身全霊で演奏しているのか!ということがよく分かります。また、演奏自体も「ハルサイ」として申し分ない演奏に仕上がっています!

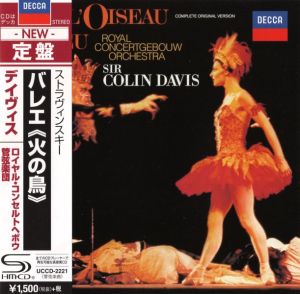

3位 サー・コリン・デイヴィス&ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 1978年(UCCD-2222)

コンセルトヘボウの魅力が余すところなく発揮された演奏で満足感あります。音響的にも中庸バランスで、「ハルサイ」の良さが十分に発揮されています。「ペトルーシュカ」もとてもキレの良い演奏で聞き応えあります!

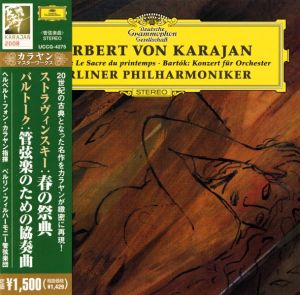

4位 ヘルベルト・フォン・カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1963,64年(UCCG-4275)

古い録音ですが、音質的瑕疵は感じられません。カラヤン&ベルリン・フィルですから演奏はとても立派です。そして、上記の新しい録音の爽やかな演奏と比べると、一味違う深みとどすの効いた感じがあって手放し難いのです。

しかし、このCDを聴いていると、この年代でこれほどの録音がなされていたのだな~と感心してしまいます(^^♪

あと、「春の祭典」ではありませんが、ストラヴィンスキーついでに「火の鳥(全曲)」の一押しです。

サー・コリン・デイヴィス&ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 1978年(UCCD-2221)

PHILIPSのLPレコードのときから愛聴していました。CD/SACD時代の現在になっても、「火の鳥(全曲)」ではこれを超えるものはありません。組曲や単発曲では他にもいいと思うものはありますが、全曲となるとこれがNo.1です!

番外 リッカルド・シャイー&アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団他 1985-1996年(473 731-2)

DOUBLE DECCAシリーズの廉価版2枚組CDです。購入当初に聞いただけで長らくCD棚の肥やしになっていました。でも、ESOTERIC K-01XDをSE化してから、CDの良さを再発見することが多くなりました!

しかし、シャイー&コンセルトヘボウ+DECCA録音のレベルはとっても高いのに、何故か高音質ディスクなどで再版されないのは謎です?

まあとにかく、長らくほったらかしにしていたCDの良さを再発見して、断捨離も急がずにほどほどがいいのかも・・・、などと思っています(^^ゞ

オルフ「カルミナ・ブラーナ」 ― 2025/06/27

オルフ「カルミナ・ブラーナ」 これも断捨離の末、現在は3枚残っています。

この3枚の演奏は、それぞれ特色があります。どれも素晴らしい演奏なので、順位はちょっとつけ難い・・・(^^ゞ

そこで、聴く頻度の高さ順でランキングしてみました。

1位 小澤征爾&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1988年(UCCP-9603)

これが一番私好みです。録音・演奏ともに素晴らしい!ただし、声楽好きな方は物足りないと思うかもしれません。

あと、他のCD/SACDよりボリュームを4~5dBほど高くして聴くといいと思います。

2位 オイゲン・ヨッフム&ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団・合唱団 1967年(ESSG-90206)

カルミナ・ブラーナの定番中の定番。古い録音を感じさせないさすがの演奏。しかも声楽も素晴らしい。

同じく2位 ジェイムズ・レヴァイン&シカゴ交響楽団 1984年(POCG-7089)

あまり目立たないCDですが、演奏はヨッフムと甲乙つけがたい。録音も新しいので、聴く人によってはヨッフムの名盤より好ましいと判断されるかもしれません。

オルフ「カルミナ・ブラーナ」は、この3枚でOKでしょう(^^♪